Thanateros: img_abstruction_666.gif

Fragmentos, rupturas e enigmas: o desafio do sentido em Deyson Gilbert

Marcela Vieira

Há trabalhos que resistem a definições orientadas pela materialidade que os constitui, ainda que essa materialidade possa ser decisiva para moldar um estilo. Que também não se deixam apreender pelas referências históricas que os atravessam, mesmo quando convocadas pelo próprio artista. Tampouco se encerram nos sentidos que deles se extrai, pois sentido, afinal, encontra seu correlato mistério e dessa associação se multiplicam possibilidades de leituras nem um pouco estáveis ou estabelecidas. É para uma complexidade composta de dissonâncias – a saber, fórmulas assertivas e impasses semânticos – que Deyson Gilbert retorna após longo silêncio de sua produção autoral. Cabe ressaltar: silêncio de produção, mas não de atuação. Nos últimos anos, mesmo afastado da cena como artista, sua presença se fez notar em expografias cuja força formal, poética e conceitual carrega traços de sua própria linguagem. É o caso, por exemplo, da mostra “Antonio Dias / Arquivo / O lugar do trabalho”, com curadoria de Gustavo Motta, realizada em 2021 no Instituto de Arte Contemporânea (IAC), ou da individual de Juraci Dórea apresentada em 2024 na Martins&Montero, “Breveterno: notas para uma lírica político-mística da estiagem”, da qual Gilbert também foi responsável pela curadoria.

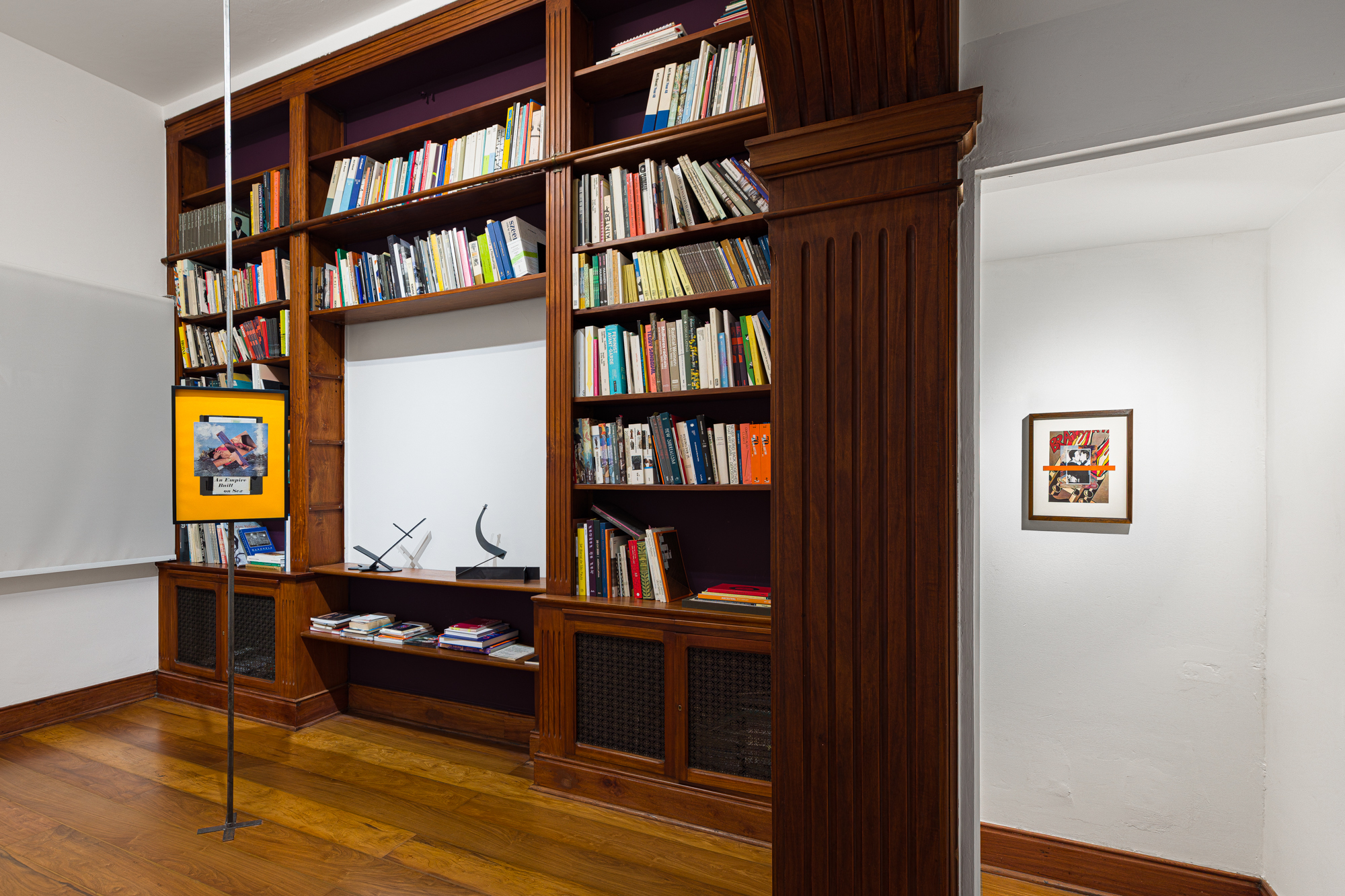

Em Thanateros: img_abstruction_666.gif, individual do artista agora na Martins&Montero, sua assinatura, inconfundível, já se revela desde a expografia, com traços estéticos expressivos. Marcada por hastes com diferentes inclinações, a composição dessa montagem sugere não apenas uma orientação para o olhar, mas sobretudo tensão: são elementos rígidos, provavelmente em riste, e tesos. Em contraste com o desenho das hastes, os “pontos de peso” se distribuem pelo espaço e imprimem ritmo ao conjunto expositivo. Enfatizados por tons escuros, como o couro disposto no chão, e por texturas, por formas e simbologias muito particulares, esses elementos assumem uma presença escultórica ao mesmo tempo em que exercem uma função cenográfica. Fala-se de geometria, mas não de uma geometria do equilíbrio – trata-se, antes, de uma composição de campos de força.

Assim, a abordagem desse espaço, se pensarmos em “cena”, é levada ao ponto de uma teatralização que antecede e prepara a apresentação dos trabalhos de Thanateros: img_abstruction_666.gif, constituídos por colagens, vídeos, tapetes de couro, recortes desses mesmos tapetes fixados na parede, esculturas, galinha viva, galinhas mortas, espelho, câmera e circuito de segurança, serigrafia sobre lonas. Organizados segundo um planejamento intrincado, esses trabalhos compõem um discurso que soa uno e coeso quando observado em conjunto, sobretudo pelo ritmo imposto pelas hastes, pelos “pontos de peso” e por figuras em deslocamento, como a galinha, e certas instalações que sugerem movimento. Vistos individualmente, entretanto, esses trabalhos abrem enigmas de sentido, dando a impressão de que estamos diante de um discurso fundado em uma nova língua.

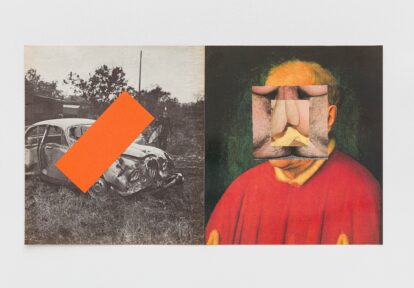

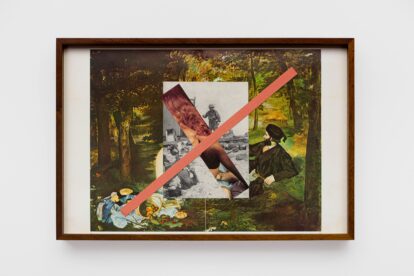

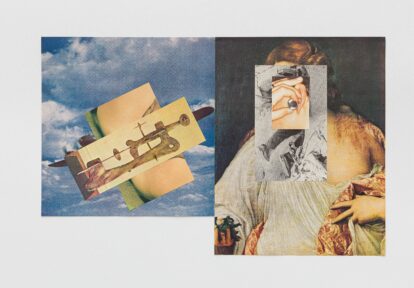

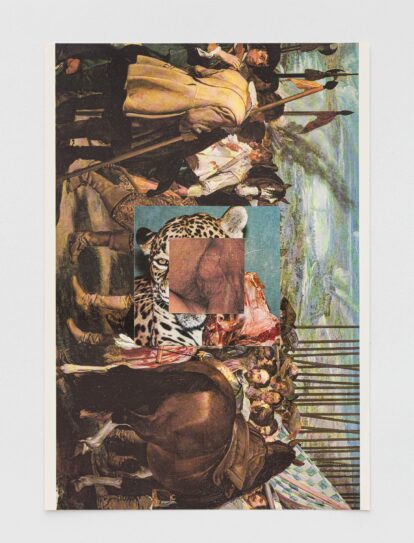

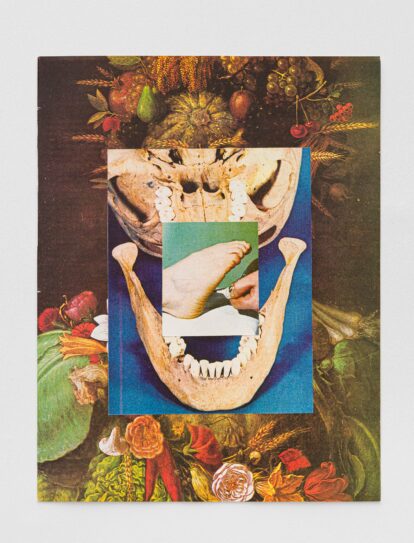

Não é fortuito que operadores de paixão, como o erotismo e a morte pelo crime, estejam juntos em composição, literalmente colados um ao outro, enredando, mais especificamente, devassidão e suplício. Thanatos, a personificação da morte na mitologia grega, e Eros, o deus do amor, se condensam em imagens dispostas em numerosas colagens que remetem tanto ao impulso vital do desejo quanto à inexorável limitação da vida, dois temas que regem os comportamentos humanos em seu limite último. Porém a morte aqui representada não é a natural, e sim a morte de guerra, provocada pelo homem-animal-político capaz de levar o corpo à dimensão do sacrificial, do vitimal e do sagrado. Nesse contexto, o gênero e o sexo masculino prevalecem nas representações visuais, sugerindo o registro fálico que se evidencia pelas já mencionadas hastes rígidas e verticais que regem o espaço, e também pelas conotações bélicas e referências homoeróticas, que, no fundo, não passam de uma insistente reiteração do masculino.

Há, no conjunto dessas obras, uma preocupação constante pelo ordenamento, seja por meio dos recursos instalativos de montagem e pelo sequenciamento das imagens, seja pela apresentação das esculturas, que sugerem situações de penitência (vê-se o símbolo da cruz), pecado, tortura, rituais consentidos (fetichistas) ou não. Essa articulação aproxima, portanto, novamente, o erotismo do crime e também, agora, do religioso. Nem mesmo as galinhas, seres animados, escapam dessa relação: suas vidas são abreviadas para servir ao prazer degustativo do visitante, que, ao prová-las, se torna cúmplice consciente de sua morte.

Em Thanateros: img_abstruction_666.gif, é possível supor triangulações em vértices que articulam sentidos, porém sem os deixar fechar. Uma dessas articulações se manifesta por meio dos próprios títulos das obras, que operam em três registros distintos: 1) o descritivo, como nas esculturas “Figura ajoelhada”, “Figura prestes a tombar” e “Figura caminhando em meio à tempestade noturna”; 2) o referencial, que aponta para eventos históricos, como em “11 de maio de 1937 (ou estudo para monumento ao Massacre do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto)”, ou traz a referência a outros artistas, como em “Piero de la Francesca + Porn + Vietnã” e “Arcimboldo + crânio + chave”; e 3) o conceitual, cujas regras são oferecidas ao espectador como um sistema a decifrar, como é caso do título “A – horizontal / B – vertical / C – repetição e diferença”, neste último caso também pensado ele mesmo em trindade, vejam só. A partir dessa triangulação articulada pelos títulos revela-se uma correspondência entre os registros do real, do simbólico e da abstração. Se o objeto escultórico e imagético pode ser entendido no campo do real (a imagem, a figura), e, as menções às quais o artista recorre, ao campo do simbólico (a cultura, a história), o terceiro vértice remete a uma ordem ritualística sistematizada e controlada por Gilbert, como nos é dado a conhecer pelas instruções que acompanham essas obras e que, coincidentemente, retoma a imagem do triângulo: “medite sobre o triângulo que se desenha tácito dentre o par de olhos incrustrado em sua face e o buraco ciclópico do ânus no vértice cego de suas nádegas”. Em vez de fechar um sentido, esse terceiro “vértice” atua como um corte, como uma interrupção que desestabiliza o sistema e conduz o espectador a um ponto de abertura regido pela indeterminação.

E por falar em título, Thanateros: img_abstruction_666.gif carrega, em sua designação, uma carga de ironia ao aludir aos modos contemporâneos de circulação de imagens. Evocando já no título o GIF, formato de arquivo em repetição contínua, silenciosa e fragmentada, amplamente compartilhado em redes sociais e dispositivos de comunicação, Gilbert inscreve suas colagens de sexo e guerra no atual regime visual, em que imagens que deveriam ferir ou provocar desejo circulam de forma ilesa, imunes à violência ou intensidade que contêm. O conforto ao qual inconscientemente tentamos recorrer diante dessas imagens, passando-as rapidamente, talvez se explique pela vontade de domesticação daquilo que, nelas, nos provocaria. Talvez seja em resposta a isso que o artista complexifique e radicalize, recusando o automatismo do olhar e insistindo em devolver densidade à visão, à degustação, à experiência e, finalmente, à memória.

Jardim de Guerra – ou Teoria e Prática do Drone

Gustavo Motta

Havia, por exemplo, umas coisas chamadas pirâmides. […] E um homem chamado Shakespeare. Naturalmente, nunca ouviram falar nele… — A ética e a filosofia do subconsumo… absolutamente essenciais quando havia subprodução; mas, na era das máquinas e da fixação do nitrogênio, um verdadeiro crime contra a sociedade. […] — Havia também a monogamia e o romantismo. A família, a monogamia, o romantismo. Em toda parte o sentimento de exclusividade, em toda parte a concentração do interesse, uma estreita canalização dos impulsos e da energia. […] Havia também uma coisa chamada Deus. […]

■

E cortou-se a extremidade superior de todas as cruzes para delas se fazerem T’s.

— Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo

Público/alvo

Um pouco como a cena inicial de Bacurau (2019), a exposição Thanateros: img_abstruction_666.gif, individual assinada por Deyson Gilbert, apresentada na Martins&Montero, dispõe para o público, antes de tudo, o ponto de vista de OVNIs – “objetos violentos não identificados” (na boa tirada de Grégoire Chamayou a respeito dos drones “caçadores-matadores” de uso militar)[1] – espalhados pelo chão, a mirar o público como ciclopes em miniatura. Em contrapartida, um pouco como a cena inicial de Cidade de Deus (2002), a presença improvável – quem sabe obscena? – de uma galinha viva, de comportamento imprevisível, ocasiona, no meio de tudo, em parte devido ao absurdo da situação, uma sensação de desorientação, que induz no público um regime de alternância cognitiva – um ir e vir vertiginoso (embora ridículo, ou, com sorte, ridicularizado) entre o ponto de vista da presa e o ponto de vista do predador.

Disparo/Modelo

No filme de ação de Fernando Meirelles e Kátia Lund, essa dinâmica de alternância (entre o ponto de vista da galinha e o da turba armada que a persegue) é resolvida com a apresentação do protagonista, o personagem Buscapé (figura à qual a galinha é então mimeticamente amalgamada), e o desdobramento narrativo posterior na sequência que reúne as principais forças atuantes na trama: primeiro a polícia; a seguir uma turba concorrente, de outra facção; o grupelho dos “lek” – todos concreta ou potencialmente armados, em contraste, mas também em analogia, com a câmera fotográfica do protagonista. O ponto crucial é a correspondência entre disparos, entre fotografar e atirar – um horizonte técnico e comportamental de violência radical que integra ver e matar –, e que, no caso de Cidade de Deus, acomoda formalmente aquela tensão de pontos de vista, tornando a violência uma linguagem aceitável, por meio da estetização, que perpassa o filme (e, aliás, esteticamente, os próprios movimentos de câmera), garantindo-lhe a acolhida nos circuitos comerciais.

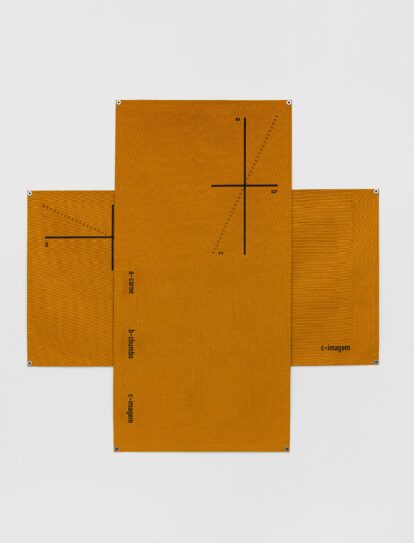

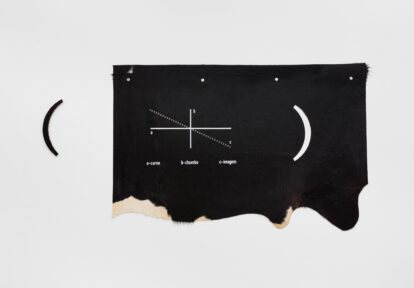

Carne/Chumbo/Imagem

Embora compartilhe com o filme a figura da galinha como presa e a socialização da violência (e, em parte, sua sublimação) na preparação de uma galinhada, Thanateros: img_abstruction_666.gif procede diferentemente quanto às tensões de ponto de vista. De fato, afirma-os radicalmente, mediante a cisão sistemática de registros expositivos, em três instâncias (para acompanhar o raciocínio triádico maniacamente reiterado na exposição) materiais e espaciais distintas: A) o plano oblíquo da “carne”, na performance/ritual/proposição-conceitual com a galinha e o público; B) o plano horizontal do “chumbo”, das construções e peças escultóricas; C) o plano vertical da “imagem”, das colagens e dispositivos visuais e televisuais. Há certamente disparidades e pontos de intersecção, em que esses planos se fundem e se confundem, e que – tal como a galinha viva, chamada Imagem – desorientam o referencial aparentemente cartesiano dessas coordenadas, mas o que importa notar é a manutenção não apaziguada dessa tensão, que exige do público a alternância também sistemática de regimes cognitivos diversos, buscando desautomatizar a experiência.

Modelo/T

Quanto ao horizonte histórico, Thanateros: img_abstruction_666.gif se aproxima do faroeste de ficção científica de Kleber Mendonça e Juliano Dornelles: ambos têm em vista o sertão brasileiro, e em particular o horizonte político-religioso do messianismo.[2] Esse horizonte é evocado, no caso da exposição, de novo, em ao menos três ordens distintas: A) materialmente, nas – veja-se só – gravuras feitas em couro de boi,[3] bem como nas lâminas curvadas, ao modo de foices e facões, das peças de aço com as quais as primeiras compartilham o chão; B) tematicamente, em particular na construção escultórica 11 de maio de 1937 (ou estudo para monumento ao Massacre do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto), que organiza o espaço em que orbitam as peças escultóricas de aço menores; C) formalmente, mediante um princípio que com justiça se pode chamar esotérico, que rege a minuciosa operação, de ordem ritualística-sacrificial, de todo o conjunto, mas de modo mais explícito em Sobre o estrangulamento lógico de três galinhas (ou sobre, p. ex., um triângulo) e na sua síntese visual mediante os diagramas em forma de

┬

, que não são outra coisa que uma cruz grega

+

cortada ao meio (como um beijo grego dado só com o lábio inferior).

Boi/Bala/Bíblia

Em termos gerais, para dizer de outro modo, Thanateros, Bacurau e Cidade de Deus – a despeito de suas diferenças, que são cruciais – condensam e compartilham, acertadamente, também três coordenadas fundamentais da experiência contemporânea: A) uma dimensão histórica, ou melhor dizendo, uma tradição viva, reconhecível pelo presente – protagonizada pela figura violenta do jagunço[4]; B) uma dimensão técnica, hiperdeterminada por dispositivos que integram ver e destruir, cultura visual e violência, entretenimento e guerra; C) uma dimensão sócio-política, de desagregação do tecido social, marcada por um senso de ruptura apocalíptico e, em particular nos casos de Bacurau e da exposição em pauta, por discursos políticos-teológicos de caráter messiânico.[5]

Totem/Tabu

Tensionado pela violência disruptiva dessa constelação contemporânea, aquele horizonte histórico comum também evoca uma tradição artística própria, local, de vanguarda: se Bacurau retoma o horizonte temático e flerta com os procedimentos alegóricos do Cinema Novo, Thanateros: img_abstruction_666.gif por sua vez cita e reproduz processos-chave do debate originado da Nova Objetividade Brasileira e do Programa Ambiental de Oiticica: a menção direta a Tiradentes: Totem-monumento ao preso político (Cildo Meireles, 1970) mediante a imolação de galinhas, mas também o procedimento-modelo de retirar uma parte de um todo geometrizado para dar a ver sua incompletude, enfatizando a violência da operação – procedimento sintetizado na obra de Antonio Dias na forma de retângulos colapsados, de impossível completação –, lidos ambos aqui em chave simbólico-sacrificial (com suas reverberações políticas de longo prazo na história brasileira). Mas, ao contrário da catarse tarantinesca – compensatória – do neo-western pernambucano, ou seja, de sua adequação aos parâmetros clássicos do filme blockbuster mediante a adesão afetiva do espectador à violência visual, induzindo ao gozo catártico (como no modelo direto de Bastardos Inglórios, mas também dos filmes de ação em geral), a exposição em pauta impõe antes uma suspensão naquela constelação de violência radical.

Repetição/Diferença

Essa suspensão ressignifica um procedimento estrutural anteriormente presente na obra de Gilbert: se antes as tensões materiais dos encaixes e pontos de apoio sugeriam instabilidade e insegurança (como se o conjunto estivesse sempre a ponto de desmontar), operando sucessivas ameaças (virtuais ou reais) à integridade física do observador,[6] aqui, nesta mostra, apesar do princípio construtivo ser mais ou menos o mesmo, e apesar do observador continuar implicado no jogo de tensões apresentado, o risco físico encontra-se afastado (e a referência ao jogo “sadomasoquista” anterior, presente mas distanciada) – o que diz respeito a um juízo acerca do estatuto presente da violência e da intimidação na vida política. Quanto ao sentido de tal suspensão, em vista das problemáticas em pauta, seria possível pensá-la tanto como algo da ordem do êxtase como do da reflexão crítica – ou ainda, demonstração, a ser verificada, de um nexo contraintuitivo e improvável mas talvez historicamente preciso entre essas duas instâncias…

Abstrato/Concreto

Revisitada negativamente, como índice de falta, a experiência moderna brasileira, em particular aquela experiência articulada em torno da resistência ao golpe de 64, serve esteio para a mobilização, ao mesmo tempo meticulosa e desabusada, da história da arte em geral nesta exposição. Dito de outro modo, os materiais oriundos da “grande” história da arte, principalmente da arte moderna, são processados em termos críticos desde um ponto de vista preciso, na periferia do capitalismo, que pressupõe os processos históricos condensados objetivamente nas formas artísticas. Isso posto, também a experiência da arte moderna é tomada mediante uma cisão e, assim, mobilizada mediante um choque estabelecido entre dois vetores; A) um, que se poderia dizer analítico-construtivo (o dos quadrados centralizados de Joseph Albers nas colagens, do simbolismo geométrico e esotérico de Malevich nas cruzes gregas, das diagonais suprematistas e construtivistas por toda parte, dos diagramas e jogos linguísticos da arte conceitual), e outro, B) que se poderia chamar negativo-disruptivo (o da tensão dos encaixes e linhas de força que produz uma leitura crítica da “cultura dos materiais” construtivista e produtivista; bem como da entropia latente das Formas Únicas de Continuidade no Espaço, enfatizando o caráter destrutivo inscrito no futurismo; e, por fim, nas colagens, do absurdismo calculado e preciso, de ordem dadá e surrealista).

Construtivo/Destrutivo

Não poderia faltar, claro, um terceiro vetor: C) o da instância das imagens reprodutíveis; imagens explícitas de guerra e de sexo, trianguladas – com o perdão pelo trocadilho fácil – pela violência. Nessa instância pornográfica seria possível incluir ainda a tradição imagística da arte, da pintura em particular – que aparece aqui, nas colagens, em reproduções de obras de Van Eyck, Pierro della Francesca, Bosch, El Greco, Arcimboldo, Velazquez, Manet… tomadas da coleção Gênios da Pintura ao mesmo tempo como algo que está à mão (como o pôster central da revista de sacanagem)[7] e como um signo ostensivo ou explícito de cultura –, a pintura como “arte maior”, “o grande reservatório do idealismo coletivo” ocidental, “verdadeira máquina de sublimação”, sendo o “fenômeno religioso que parasita ainda todo o campo visual do discurso cultural: o culto à pintura”.[8] Essa dimensão pornográfica explícita das colagens – onde a corporalidade humana é reduzida à norma imagética da representação – encontra analogia no antropomorfismo miniaturizado das peças de aço (reminiscentes, em sua materialidade, da era do automóvel – e do futurismo), que faz coincidir a ameaça tácita mas brutal dos objetos-que-miram com aquela ridicularização sistemática da figura humana notada por Adorno nos “homenzinhos e mulherzinhas entregues em domicílio” pela pequena tela da TV[9] (e levada ao paroxismo nas touch screens que se carregam no bolso). Tal rebaixamento simbólico do corpo humano mediante a reificação – no corpo tornado propriedade à mercê de quem o possua, como um brinquedo – demonstra o caminho técnico que une, em continuidade, sexo ou violência explícitos a imagens artísticas, o drone Predator ao dildo acionado por Bluetooth; o desenvolvimento de forças produtivas (indústria, cultural ou não) como desenvolvimento de forças destrutivas.

Estética/anestética

E aqui, depois de tudo, reencontra-se, na prática, a Teoria do Drone de Chamayou: no enorme espelho/tela giratório intitulado A – carne / B – chumbo / C – Imagem (estudo sobre a trindade) que, integrado ao um circuito de vigilância, impõe, ao modo do OVNI da cena de Bacurau, de maneira literal (mas, é preciso sublinhar, invertida), a reflexão e a totalização ante as problemáticas e materiais mobilizados e dinamizados pelo aparato expositivo de Thanateros: img_abstruction_666.gif. Para tirar as consequências radicais, nos termos em que a corporalidade é abordada na exposição, cabe lembrar a utilização da teoria lacaniana do “estádio do espelho” por Susan Buck-Morss para sugerir uma teoria crítica do fascismo: o reconhecimento triunfal da criança na imagem do espelho e sua identificação e apreensão, narcísicas, de si, como uma unidade corporal – imaginária, posto que projetada imageticamente no reflexo e, portanto, cindida do corpo. Nos termos da história moderna:

No ‘grande espelho’ da tecnologia, a imagem que retorna é deslocada, refletida num plano diferente, no qual o sujeito vê a si mesmo como um corpo físico separado da vulnerabilidade sensorial […] ‘um espaço em que a dor […] pudesse ser vista como uma ilusão’.[10]

Combate/Abate

Retomando o argumento central de Chamayou, o drone, pensado filosoficamente, é um dispositivo que instaura profundas “crises de inteligibilidade” a diversas categorias constituintes da vida social contemporânea. A primeira dessas crises deve-se à realização in extremis da utopia balística de que “se possa atingir o inimigo a distância, antes que este esteja em condições de fazer o mesmo”, que anula a própria disposição combativa e a moral guerreira que na história humana havia animado a “arte da guerra”. Na prática, covarde, segundo o modelo ético agora tecnicamente ultrapassado, a “guerra, de assimétrica que podia ser, torna-se absolutamente unilateral. O que podia ainda se apresentar como um combate converte-se em simples campanha de abate” – o inimigo, em alvo.[11] A condição para isto é o “olho convertido em arma”, a confluência técnica e política entre ver e destruir.

Auto/Imolação

O enorme dispositivo reflexivo, bem como a instrução (dada pelo artista a si mesmo?) que sugere uma meditação especular – a respeito “do triângulo que se desenha tácito” entre os olhos da face e o do cu, ecoando a fotografia de Mapplethorpe –, sugere que há, na vida histórico-social mais ampla, reciprocidade entre A) o vetor de forças que transforma a bidirecionalidade da guerra (combate/inimigo) em unidirecionalidade (abate/alvo) e B) aquele que transforma a antiga unidirecionalidade das imagens do Espetáculo (os pares emissor/receptor, produtor/consumidor, autor/público – dos meios técnicos clássicos da imprensa, do rádio e da televisão) na multidirecionalidade da imagem nos meios digitais (a figura híbrida do prosumer das redes sociais contemporâneas).

— C) Enfim, somos capazes de atingir a nós mesmos, como se nosso corpo físico não fosse sensorialmente vulnerável, como se, na condição de predador, o fizéssemos a uma presa que não tem condições de fazer o mesmo – como a Imagem enterrada no jardim.

________________

[1] Ver Grégoire Chamayou, Teoria do Drone, trad. Célia Euvaldo (São Paulo, Cosac & Naify, 2015), p. 22.

[2] Reiterando o campo de investigação da exposição de Juraci Dórea (“Breveterno: notas para uma lírica político-mística da estiagem”, galeria Martins&Montero, 2024) e do texto da mostra de Marília Furman (“Vazio e Dilúvio”, galeria Central, 2024), ambas curadas por Gilbert.

[3] O termo gravura aparece aqui em sentido substantivo, em vista de – novamente – três aspectos presentes nessas obras em couro, que compartilham o título A – carne/B – chumbo/C – Imagem (o que enseja a pergunta: poderiam ser diferentes tiragens de uma única obra?): A) a importância da incisão nesses trabalhos; B) o caráter reprodutível dos módulos arrancados ao couro, que fazem menção à marcação do gado, e, portanto, ao rebanho (e suas conotações literais, na economia, e metafóricas, na política e na religião); C) à importância fundamental de sua exibição na horizontal. Quanto a este último ponto, vale lembrar as notas preparatórias de Walter Benjamin ao ensaio da reprodutibilidade técnica, em particular o excerto “Pintura e gravura” (1935-36): “A gravura emancipou-se pura e simplesmente da parede. Um dos resultados disso é o fato de a posição vertical já não ser decisiva para a gravura. […] A pintura projeta o espaço na superfície vertical; a gravura projeta-o também, mas na horizontal. E essa é uma diferença essencial. A projeção vertical do espaço apela apenas para a imaginação do espectador; a sua projeção horizontal faz também apelo às suas faculdades motoras. Os olhos do espectador antecipam-se aos pés. […] A questão é a das correspondências da gravura e da pintura com a magia […, e de] apreender as diferenças sensíveis entre a gravura e a pintura; […] de que modo elas são representadas no corpo humano, já que o corpo é a instância central do elemento mágico. Para a gravura, a solução do problema não está muito longe. A linha cuja força mágica desde sempre esteve na horizontal é a do círculo mágico.” W. Benjamin, Estética e sociologia da arte, Belo Horizonte, Ed. Autêntica, 2017, p. 246-47.

[4] Ver, nesse sentido, a “revolução dos jagunços” e o “sistema jagunço” descritos por Gabriel Feltran, “Formas elementares da vida política: sobre o movimento totalitário no Brasil (2013-)”, Blog Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, 14 jun.2020, disponível em: <http://novosestudos.com.br/formas-elementares-da-vida-politica-sobre-o-movimento-totalitario-no-brasil-2013/>.

[5] Parafraseio, invertendo o conteúdo, o esquema de Perry Anderson que apresenta o campo de forças que engendrara a cultura de vanguarda no início do século XX. Ver P. Anderson, “Modernidade e Revolução” [1985], in Afinidades seletivas, trad. Paulo Cesar Castanheira (São Paulo, Boitempo, 2002), especialmente p. 112-14.

[6] Para uma descrição do procedimento, ver G. Motta, “Deyson Gilbert”, in Hans Ulrich Obrist, Gunnar Kvaran e Thierry Raspail (eds.), Imagine Brazil (Oslo, Astrup Fearnley Museet / Lyon, MAC, 2013), p. 54-59.

[7] Veja-se a notável análise do caráter lúdico e manuseável do pôster central da revista Playboy por Paul B. Preciado no cap. 3 de Pornotopia: playboy e a invenção da sexualidade multimídia (São Paulo, n-1, 2020).

[8] “A tutela ideológica da imagem pictórica atinge, com o classicismo, seu ápice. Pode-se então falar de uma empresa criminal. Pois se trata de uma verdadeira estratégia de modelização do corpo, onde o gesto, a pose, a fisionomia, são objeto de um controle minucioso da conformidade: a norma estética é apenas a máscara confessável de uma exigência social. […] Mas isso não é nada ainda quando comparado com o que segue. Winckelmann empurra o sistema a seus últimos limites. Ele transforma a figura em uma ideia: nega a expressão, a paixão, o movimento. Ódio do corpo. Trata-se sempre de negá-lo. A arte do Ocidente não tende a outra coisa”. Régis Michel, La peinture comme crime – ou la part maudite de la modernité (Paris, RMN, 2001), p. 6.

[9] “[…] o formato em miniatura dos homens na tela deve impedir a heroicização e a identificação costumeiras. Aqueles que ali falam com vozes humanas são anões. Dificilmente serão levados a sério como se leva a sério as personagens do cinema. […] Os homenzinhos e mulherzinhas entregues em domicílio tornam-se joguetes na percepção inconsciente. Talvez seja isso o que mais agrada ao espectador: sentindo-se superior às figuras que lhe estão à mercê, ele as percebe como propriedade sua. Nesse ponto a televisão coincide com as tirinhas em quadrinhos […]. Mas essas desproporções permeiam todas as mercadorias da indústria cultural e fazem pensar no logro da vida duplicada.” Theodor Adorno, “Prólogo sobre a televisão” [1953], in Indústria Cultural, trad. Vinicius Pastorelli (São Paulo, Ed. Unesp, 2020), p. 210.

[10] Susan Buck-Morss, “Estética e anestética: uma reconsideração de A obra de arte de Walter Benjamin”, in Benjamin e a obra de arte – técnica, imagem, percepção (Rio de Janeiro, Contraponto, 2012), p. 185 (com citação interna de Ernst Jünger, “Über den Schmerz”, 1932) e p. 189.

[11] Grégoire Chamayou, Teoria do Drone, p. 20-21.